こんにちは。院長の岸本です。

コロナ禍に加えて暑さも続き、体調を崩していませんか?

さて、今回は性感染症の一つ、性器ヘルペスについてご説明します。

性器ヘルペスの原因である単純ヘルペスウイルスは、

HSV-1とHSV-2の2型に分類されます。

HSV-1は顔面、特に口唇、HSV-2は下半身、特に性器に起こりやすいです。

HSV-2による性器ヘルペスは、再発をしやすく、

月1回から、年に数回以上再発をくりかえすこともしばしばあります。

そして、常に陰部がただれますから、HIVや他の性感染症に罹患しやすくなります。

ただし、日本では性器ヘルペスの70%がHSV-1とされ、

オーラルセックスを主体とした風俗の普及と関係あるとも考えられていますが、

こちらは再発しにくいとされています。

症状

初感染では,感染後潜伏期の2~10日を経て、かゆみや痛みを伴う多数の水疱(すいほう)、

いわゆる水ぶくれができるのが特徴的です。

数日後に、その水疱がやぶれ、潰瘍(かいよう)やびらんを形成し、

いわゆる「ただれた」状態となります。

また、これらは痛みを伴うのが特徴です。

足の付け根の脹れや、特に女性では痛みが強く、

時にはおしっこが出ないなどの強い症状をともなうこともあります。

水疱

潰瘍、びらん

診断

多くの場合は、症状と肉眼的な所見で診断が可能です。

ただし、他の疾患との鑑別のため、

10分程度で単純ヘルペス抗原を検出できる迅速キットを用いることもあります。

治療

抗ウイルス薬の内服が主な治療となります。

●初発の場合

バラシクロビル錠(バルトレックス®500㎎)1回1錠1日2回を5~10日間。

ファムシクロビル錠(ファムビル®250㎎)1回1錠1日3回を5~10日間。

アシクロビル錠(ゾビラックス®200㎎)1回1錠1日5回を5~10日間。

初発の治療が最も重要であり、当院では飲み忘れがないよう、

服用回数の少ないバラシクロビルによる治療を行っており、

痛みが強い場合は痛み止めも処方します。

●再発の場合

上記①~③は、薬剤を5日間内服します。

また再発では、発症後24時間以内に服用をしないと効果が得られにくいため、

早めに受診いただき服用することをお勧めします。

●再発予防の治療

ヘルペスウイルスの厄介なところは、一度感染すると、

治療を行っても非常に再発しやすいという点で、再発を抑える治療があります。

再発抑制療法として、再発頻度が年6回以上の方には、

バラシクロビル(バルトレックス®)500mg 1日1錠ずつ、

毎日1年間服用する方法があります。

1年間服用した後に休薬し、休薬期間中の再発の有無で、再発抑制療法の再開を検討します。

この再発抑制療法は、基本的に1年間内服を続けるため、根気が必要となります。

また、待機的再発抑制療法という、再発の早い段階の時だけ内服する方法もあり、

2019年より、ファムシクロビル(ファムビル®)を2回内服する方法が

保険適応となっています。

これは、再発頻度が1年に3回以上で、

再発の初期症状(違和感やかゆみなど)を正確に判断できる方が対象です。

・1回目:初期症状発現後すぐ(6時間以内)にファムシクロビル(ファムビル®)を4錠服用

・2回目:1回目の服用から12時間後にファムシクロビル(ファムビル®)を4錠服用

これで終わりです。

この治療は、2回の内服で治療できるため簡便で、治療までの期間が早まりますが、

患者さんが適切に再発している時期を判断し内服する必要があります。

服用を終えたら、次回の再発時用に処方をしてもらい、

次の再発を感じたらすぐに服用できるように、いつも携帯しておくと便利です。

【当院の性器ヘルペス患者さんの特徴】

次に、当院での単純ヘルペス患者さんの特徴を説明します。

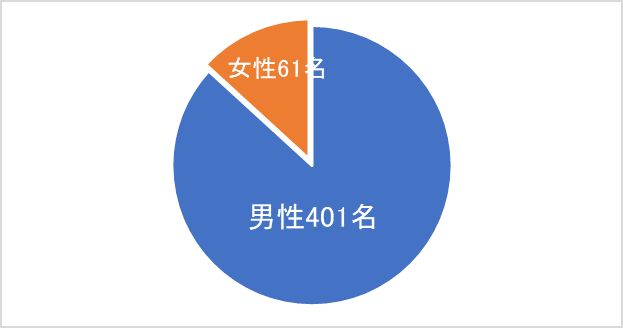

2021年まで当院での来院患者数は、男性167名、女性33名でした。

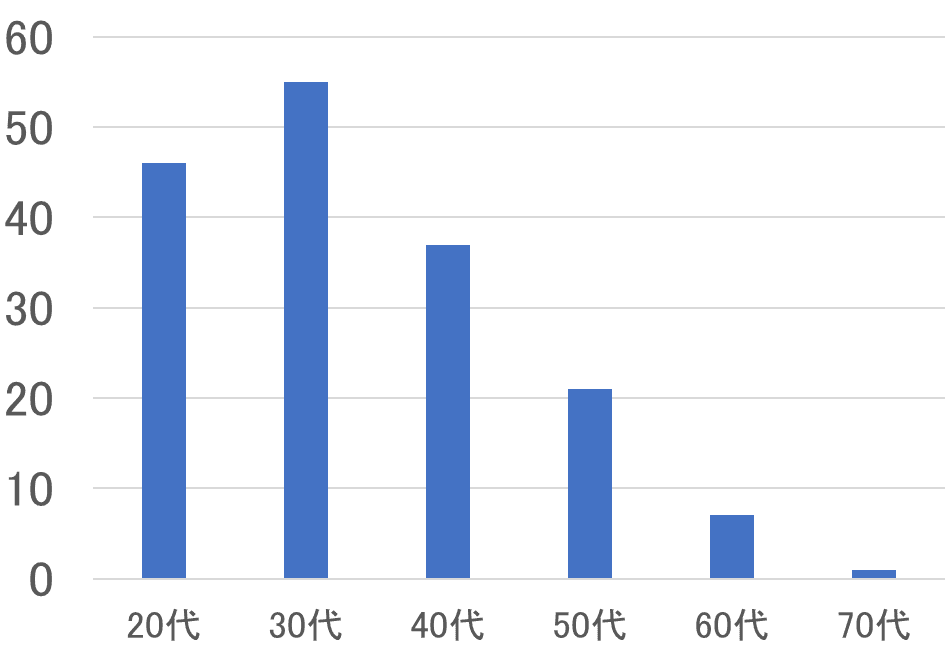

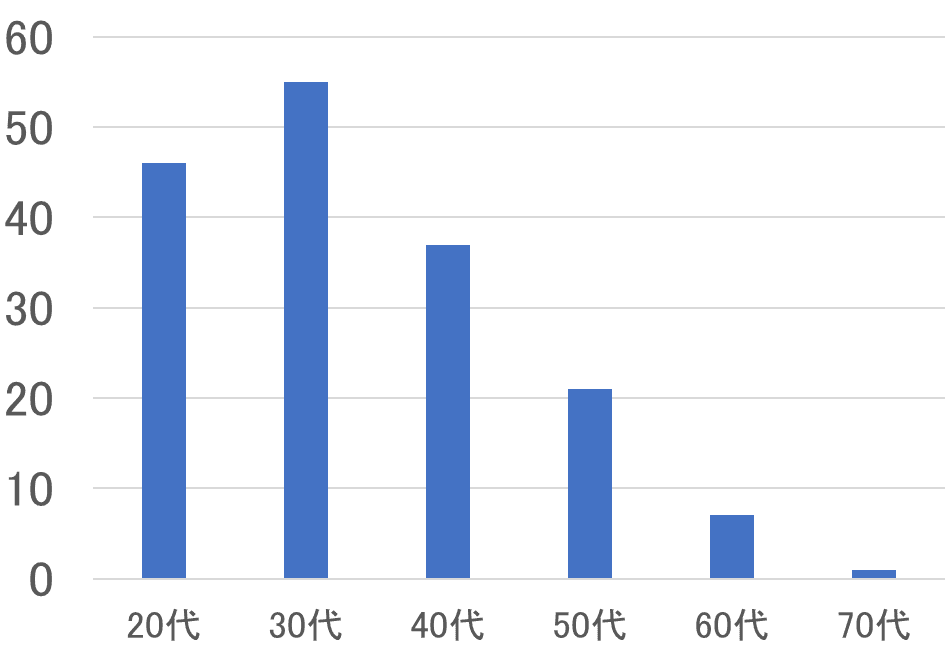

男性の年齢分布

男性は20代から40代が多かったです。

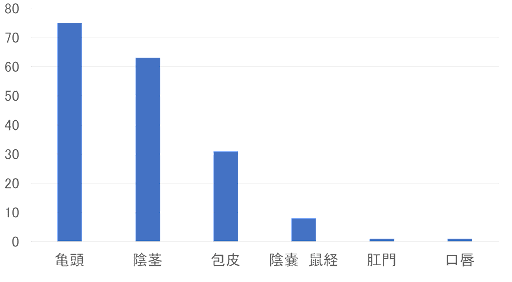

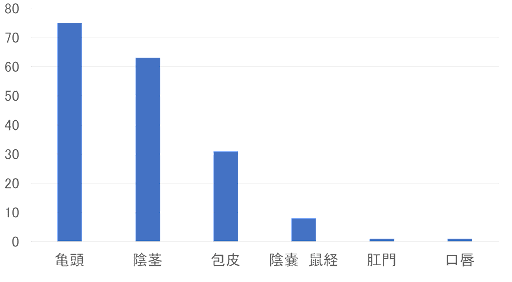

男性の感染部位

やはり亀頭や陰茎、包皮といったペニスそのものが多いですが、陰嚢にも感染します。

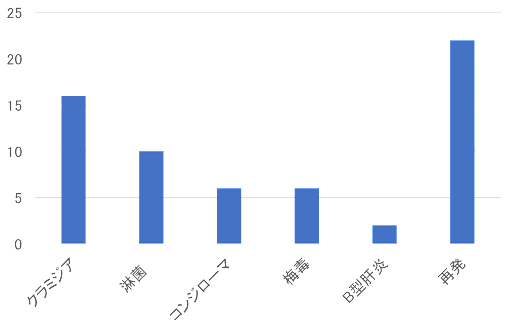

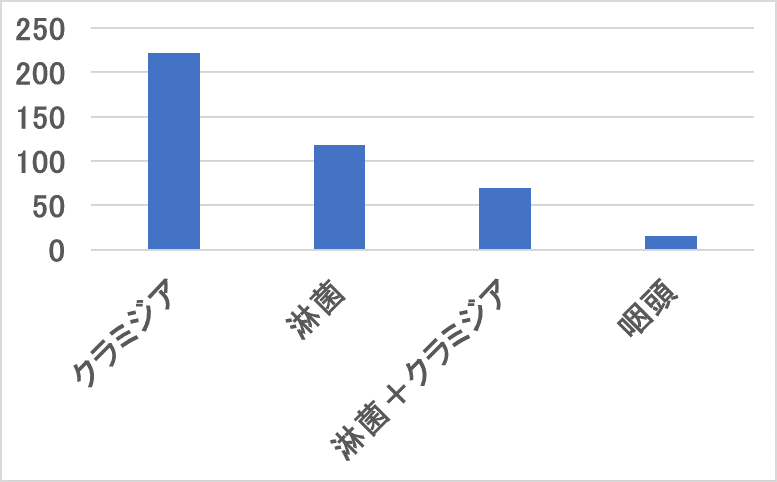

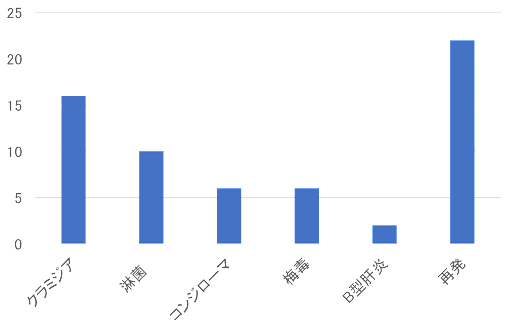

男性の感染症併発

男性ではクラミジアや淋菌等を合併している方もいました。

B型肝炎などの感染症併発も見られましたので、幅広い感染症診断が必要ですね。

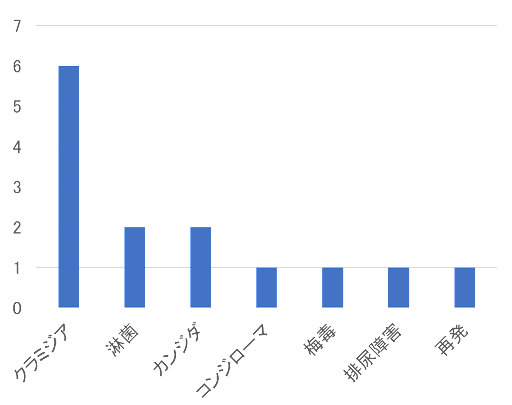

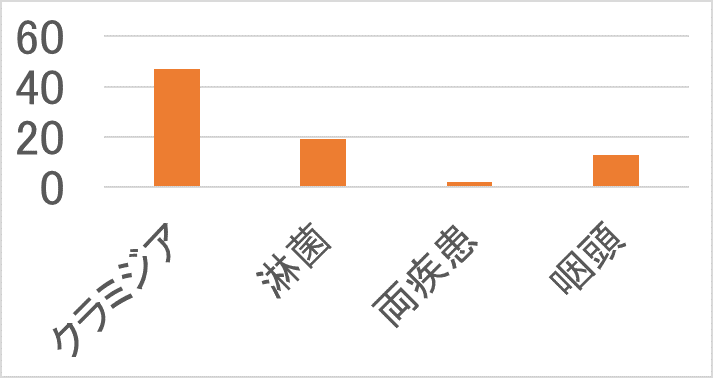

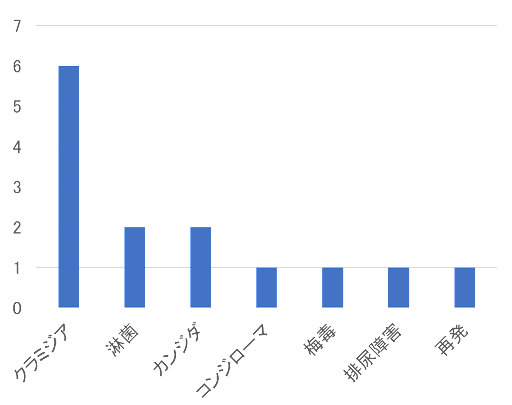

女性の特徴

女性は20代~30代の方が多く、感染部位としては陰唇が最大です。

クラミジアや淋菌などを併発しており、男性同様に、他の感染症の精査と治療が必要ですね。

ヘルペスは、初期治療はもちろん、

再発の治療、再発予防の治療がとても重要です。

当院では、これらの治療に対応しておりますので、

症状がありましたら早期に受診してください。